――現代の日本のアートシーンというのは、よほど積極的にアクセスしなければ、今、界隈で話題を集めているアーティストを知ることはできない。そこで、国内のアートシーンを日々見ている3人の識者たちに今、注目している若手のアーティストたちを聞いてみた。

草間彌生、村上隆、奈良美智……現代アートの巨匠と呼ばれる者は幾人かいるが、もはやそれは何十年も前からの話であって、我々は日本のアートシーンの最新状況を知る機会はそうない。

そこで、本稿では今この時代に躍進する注目の若手アーティストたちを、批評家で日本映画大学専任講師の藤田直哉氏、『現代美術史 欧米、日本、トランスナショナル』(中公新書)の著者でもある金沢美術工芸大学専攻講師の山本浩貴氏、アーティストの布施琳太郎氏の3人に紹介してもらった。

メタバースこそが「真の世界」?

藤田直哉(以下、藤田) 「サイゾー」はサブカルチャー雑誌の側面も持っていると思うので、その読者層に刺さりそうな若いアーティストを紹介したいと思います。現在、メタバースやVRなどの新しいメディアが出てきていて、情報と人やテクノロジーの関係が変わってきている中で、身体や生命の根源のようなプリミティブなものを一度経由したうえで、「世界とのインターフェイスを探る」という作家の流れに興味を持っています。ウクライナとロシアの戦争で多くの人が知ることになった情報戦や、ポストトゥルース感覚というのも影響していると思います。まずは東京藝術大学大学院に籍を置く、近藤銀河【1】さんです。彼女は難病のために車椅子生活をしていて、クィアでフェミニストというアイデンティティの背景もあり、ARやVRといったメタバース的なものへの向き合い方の重みや真剣味が違うように見えます。身体が不自由で、身体的な性別に違和感を感じている方なので、彼女にとってVRや、義足などのテクノロジーは、自分の可能性をそのまま拡張するものなんですよね。機械とサイボーグになることに積極的な価値を見出している。メタバースに関して、彼女に類する考え方の人たちはたくさんいるはず。メタバースこそ真の自分の世界という切実な感性を持つ人たちが、単なるビジネスとは違う可能性を切り拓くのかなと。

車椅子の上の哲学者

【1】近藤銀河1992年生まれ。フェミニズムとセクシュアリティの観点から美術や文学、サブカルチャーを研究しつつ、アーティストとして実践を行っている。特にレズビアンと美術の関わりを中心的な課題として各種メディアを使い展開している。

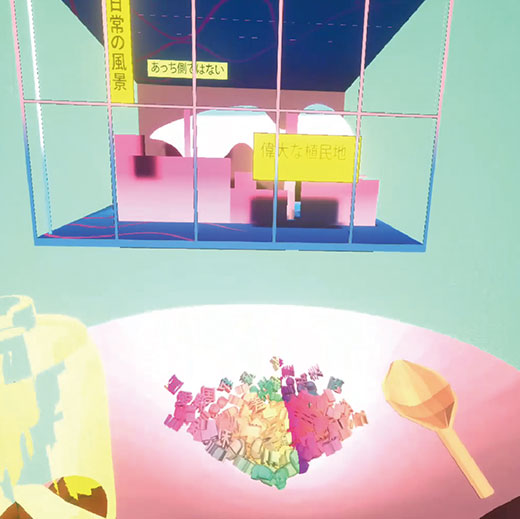

《DIGITAL BONSAI》2019《VIRTUAL BOX》2019《Eat, Devil,Life》2020《異性愛規範によるジェンダー生産工場のある情景》2022Courtesy of the artist

──ほかにテクノロジーとの関わり方が面白い作家はいますか?

藤田 VR内で彫刻や版画・絵画を制作する松田ハル【2】さんは、VR空間と現実空間というメディアの差異、表現の質の違いに意識的な作家です。彼は1998年生まれで、故郷が東日本大震災の被害に遭っているんです。生活空間が真っ平らな平地になり、新しく建物がゲーム『シムシティ』みたいに建っていくのを見聞きしたんだと思うんですよね。その空間やリアリティの変容感覚を、彼はVRなどを通じて手探りしているように感じます、それが稀有な作家かなと。

VRで作られた版画

【2】松田ハル1998年生まれ。筑波大学芸術専門学群版画専攻卒業後、京都芸術大学大学院グローバル・ゼミに在籍。版画とVRを組み合わせた、「VR版画」を制作している。現実と仮想の空間を鑑賞者が体験することで、「新しい鑑賞体験」を展開。

《Artifact / 取り戻された感覚 Artifact / Sense of being regained》2020《Artifact / 取り戻された感覚 Artifact / Sense of being regained》2020《Fake Fake Fake Green》2021《Super Sculptures》2021Courtesy of the artist

2人とは逆に超プリミティブな作家性を発揮していて好きなのが、黒川岳【3】さんです。《石の音を聴く》(2016年〜)というパフォーマンス込みの作品が有名ですね。大きな石に彫られた穴に、顔を突っ込むという作品です。彼は植村真さんと「暗渠パラダイス」という展示をやっていて、その作品のために1カ月ほど、実際に東京の暗渠で暮らしたらしいです。仮に発想したところで、まさかやろうとは普通思わないですけど、「どんな感覚になるか、確かめたかった」とか言っていましたね。平気でそういうことを実行するタイプの作家も、実は最近結構いるんですよ。

1カ月暗渠で暮らす

【3】黒川岳1994年生まれ。とらえがたいものをとらえようとする試みの中で、音や風、水、生物などさまざまな対象と自身の身体を直接的に関わらせながら、素材との関係性が「触れる」という感覚に置き換わるときに生まれる物の形や所作を表現している。

《石の音を聴く》2016年〜《石の音を聴く》2016年〜Courtesy of the artist

──それは、コロナ禍やテクノロジーへの反動的な動きですか?

藤田 情報などを敢えて遮断することで別の生の可能性を試すということかもしれないですね。最近の作家の傾向として、プリミティブな身体に回帰する傾向があります。東北の作家とかに多い。しかし、今紹介した人達は、そこを経由した上で、現状やテクノロジーとの関係の仕方を探っている。比較すると、ゼロ年代や2010年代というのはインターネットやテクノロジーに楽観的で、没入するような作風が少なくなかったように思います。しかし、90年代生まれのアーティストには、身体を持ち生きている私が、メディアやインターフェイスを通じ、世界との関係性の手応えをいかに取り戻すかという主題があるように感じます。紙幅がないので詳述はしませんが、森山晴香さん、柳瀬安里さんのように、社会的な大文字の「問題」「歴史」の現場の地面などに直接手で触れるタイプの作品にもその新しい問題意識を感じます。

人気記事ランキング

新・ニッポンの論点

- “分断の時代”に考える20年代の【共産主義と資本・自由主義】

- ロシアが社会主義国に見える理由

- 友好国だからこそぼったくる!「トランプ帝国主義」

- 全国紙も報じた終末論【2025年7月人類滅亡説】のトリセツ

- 世代を超えたカリスマ「SEEDA」の【アップデート&処世術】

- 『GQuuuuuuX』で変わる!? ガンダムの【IPビジネス新戦略】

- 教えて! 大﨑洋さん!! 逆風での船出「大阪万博」の愉しみ方

- パレスチナのジェノサイドと【日本の難民問題】の深層にあるもの

- さらば?芸能界のドン、【バーニング周防郁雄社長という聖域】

- [週刊誌記者匿名座談会]憶測と中傷び交う中居・フジ問題の論点

NEWS SOURCE

インタビュー

- 【沖 侑果】上京して間もなく1年、目標は「新しい友達を作る」!

- 【Miyauchi】彗星のごとく現れた〝今が大事〟な川崎の超スーパースター

- 【原つむぎ】グラビア界の至宝が、こだわりのボディメイクで作り上げた圧巻の肉体美

- 【中村正人×堤幸彦】夢を実現させる場所「渋谷 ドリカム シアター」プロジェクトが描く未来予想図

連載

- 【マルサの女】名取くるみ

- 【笹 公人×江森康之】念力事報

- 【ドクター苫米地】僕たちは洗脳されてるんですか?

- 【丸屋九兵衛】バンギン・ホモ・サピエンス

- 【井川意高】天上夜想曲

- 【神保哲生×宮台真司】マル激 TALK ON DEMAND

- 【萱野稔人】超・人間学

- 【韮原祐介】匠たちの育成哲学

- 【辛酸なめ子】佳子様偏愛採取録

- 【AmamiyaMaako】スタジオはいります

- 【Lee Seou】八面玲瓏として輝く物言う花

- 【町山智浩】映画でわかるアメリカがわかる

- 【雪村花鈴&山田かな】CYZOデジタル写真集シリーズ

- 【花くまゆうさく】カストリ漫報