――甘い、辛い、酸っぱい……日本の食生活で日常的に出くわす味がある。でも実は、“伝統”なんかではなく、近い過去に創られたものかもしれない――。身近な味覚を通して、知られざる戦後ニッポンを掘り起こす!

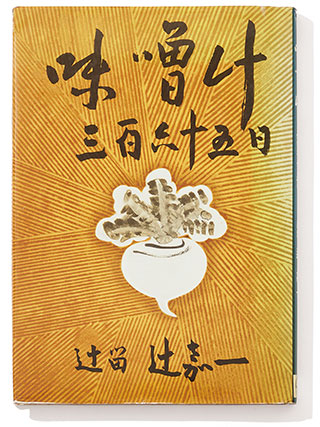

1959年刊、辻嘉一著書『味噌汁三百六十五日』(婦人画報社)。題字は北大路魯山人、写真は料理写真の大家・佐伯義勝ほか。

日本で発見された第5の味覚「UMAMI」。かつお節や昆布のうま味成分を抽出した「だし」は、和食のベースだとされる。だが、実際にだしを取ろうとすると、いつも心許ない気分になる。

鍋に水と昆布を入れ、沸騰直前に取り出す。煮立ったら、かつお節をバサッと入れて、すぐに火を止める。かつお節が沈んだら漉して完成。これが現在、だしの取り方として一般的に知られている手順だろう。でも、「沸騰直前とは?」「だいぶ経っても、かつお節が沈まない!」などとやっているうちに迷いが生じる。鍛錬が足りないと言われればそれまでなのだけれど、これで合っているのか、いつまで経っても確信が持てない。だから、雑煮を作るときなど特別な場合を除いて、普段はだしパックや煮干しに頼り、昆布を使うときには水出し一択である。

だしへの苦手意識、あるいは面倒臭さが、和食を作るハードルになっているのではないか。ずっとそう感じていたところに数年前、90代になるレジェンドな料理研究家から聞き捨てならぬことを耳にした。その方は「今の人は、だしといえばかつお節と昆布ってすぐ思うでしょ。でも昔はそんなことなかったのよ」と言って、煮干しを薦めてきたのだ。「だし=昆布とかつお節の合わせだし」は伝統かと思いきや、逆に年配のプロからの否定である。ならば、いつからこの図式は定着したのだろうか。

合わせだしは戦後に普及

伝承料理研究家の奥村彪生は、だしについて「昆布も鰹節も、これほど使われるようになったのは、流通が発達したからです。ただし、昆布は圧倒的に京阪中心で、全国的に使われるようになったのは戦後になってからです」と述べている(「水の文化」2009年10月号、ミツカン)。その言葉は長年、全国の郷土料理を調査してきたゆえの実感だろう。となると、合わせだしが一般化して70年余りしか経っていないことになる。

むろん、だしという言葉は遅くとも室町時代には登場し、合わせだしも江戸時代には使われていたことが当時の料理書から確認できる。ただ、江戸時代の料理書は料理人向けが多く、合わせだしを使うような高級料理はごく限られた人しか口にできなかったという。明治になると、家庭向けの料理書にだしの取り方が説かれるようになるが、筆頭に記されるのは、ほぼかつおだしだ。ときに合わせだしへの言及もあるが、現在のように水から昆布を煮る作り方は、大正末期から昭和初期の料理書にようやくいくつか確認できるくらいで、浸透していたとは言いがたい。

たとえば、1928年(昭和3)刊行の『食物辞典』(沢村真著、隆文館)では「煮出汁」の項に合わせだしの紹介はなく、かつお節、昆布、しいたけの単体のだしだけ。しかも昆布だしは、水から煮るのではなく、煮立たせた湯の中に昆布を投じるとある。つまり、戦前までだしといえばかつお節が主流で、合わせだしの取り方はまだ確立されていなかったのだ。

ここで注目したいのは「煮出汁」という言葉だ。調べるなかで気づいたのだが、明治から昭和40年代初めまでの料理書の多くが「煮出汁」という表現を使っている。厳密な使い分けがなされているわけではないが、単にうま味成分を抽出した液を指すときは「だし」、煮て作る場合は「煮出汁」。その使い分けが消えていくのは、昭和40年代に入ってからだ。68年(昭和43)刊『食品辞典11 料理用語』(河野友美編、真珠書院)では「ダシ(煮出汁)」と記されている。ちょうどこの頃が、言葉が切り替わる過渡期だったのだろう。

言葉が変わりゆく背後で、どんな変化が起きていたのか。そこに合わせだしが一般化したヒントが何やらありそうな気がする。

人気記事ランキング

新・ニッポンの論点

- “分断の時代”に考える20年代の【共産主義と資本・自由主義】

- ロシアが社会主義国に見える理由

- 友好国だからこそぼったくる!「トランプ帝国主義」

- 全国紙も報じた終末論【2025年7月人類滅亡説】のトリセツ

- 世代を超えたカリスマ「SEEDA」の【アップデート&処世術】

- 『GQuuuuuuX』で変わる!? ガンダムの【IPビジネス新戦略】

- 教えて! 大﨑洋さん!! 逆風での船出「大阪万博」の愉しみ方

- パレスチナのジェノサイドと【日本の難民問題】の深層にあるもの

- さらば?芸能界のドン、【バーニング周防郁雄社長という聖域】

- [週刊誌記者匿名座談会]憶測と中傷び交う中居・フジ問題の論点

NEWS SOURCE

インタビュー

- 【沖 侑果】上京して間もなく1年、目標は「新しい友達を作る」!

- 【Miyauchi】彗星のごとく現れた〝今が大事〟な川崎の超スーパースター

- 【原つむぎ】グラビア界の至宝が、こだわりのボディメイクで作り上げた圧巻の肉体美

- 【中村正人×堤幸彦】夢を実現させる場所「渋谷 ドリカム シアター」プロジェクトが描く未来予想図

連載

- 【マルサの女】名取くるみ

- 【笹 公人×江森康之】念力事報

- 【ドクター苫米地】僕たちは洗脳されてるんですか?

- 【丸屋九兵衛】バンギン・ホモ・サピエンス

- 【井川意高】天上夜想曲

- 【神保哲生×宮台真司】マル激 TALK ON DEMAND

- 【萱野稔人】超・人間学

- 【韮原祐介】匠たちの育成哲学

- 【辛酸なめ子】佳子様偏愛採取録

- 【AmamiyaMaako】スタジオはいります

- 【Lee Seou】八面玲瓏として輝く物言う花

- 【町山智浩】映画でわかるアメリカがわかる

- 【雪村花鈴&山田かな】CYZOデジタル写真集シリーズ

- 【花くまゆうさく】カストリ漫報