――2022年2月1日、鬼籍に入った石原慎太郎。東京都知事時代は保守層に支持される一方、しばしばその差別発言が物議を醸したが、1950年代に芥川賞受賞作『太陽の季節』で太陽族のムーブメントを巻き起こし、亡くなるまで小説をはじめ膨大な著作を残した作家でもある。そんな氏が追求した「文学」とは、結局なんだったのか――。批評家の藤田直哉氏が「死」をキーワードにして全3回にわたり徹底解剖する!

石原慎太郎の死と文学世界(1) いい女とのSEX、死の極限……「絶頂」を求めて「保守」政治家になった作家

石原慎太郎の死と文学世界(2) 新興宗教の研究、ひどい文体……日本の大衆の「無意識」に接続する挑戦

写真/Getty Images

三島由紀夫の「死」と石原慎太郎の「生」

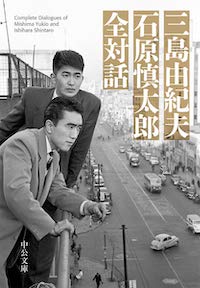

『三島由紀夫 石原慎太郎 全対話』(中公文庫)

三島由紀夫との(自決直前の)対談「守るべきものの価値」で、石原は、重要なものとして「自由」を挙げる。「人間の存在というもの、あるいはその人間があるということの意味を個性的に表現しうるということ」「つまり僕が本当に僕として生きていく自由」(『三島由紀夫 石原慎太郎 全対話』p.107)だと。自由とは、「さがす」もので、宿命や伝統に拘束されている人間がそれに「反逆」することでもあるとも言う。ここには、サルトルの「投企」概念に近い自由観がある。

ある種の「虚無」の中で、虚構かもしれない価値を信じて死んだ先輩こそが、三島由紀夫である。三島と石原は数多くの対談をしており、私的な交流も濃かった。そして、三島は虚構を信じ、それに殉じ死んだのに対し、石原は89歳まで生きた。死の中で、自己と他者とが一体化するエクスタシーを感じていたかもしれない(あるいはそのような夢想を抱いていた)三島に対して、石原は「空」「海」などとの宇宙論的な一体感を常に求めながらも、辛うじて「死」を回避し「生」の側に身を翻す瞬間をこそ重視していた。芸術的な目標、原体験の差が、彼らの差を生み出したように思えてならない。

石原は、「虚構」「非現実」であるものを「在らしめる」(p.124)ためにこそ政治を行うのだと自分で述べている。「小説家が信じてる方法と、それがもたらすフルーツなんてものはね、絶対的にある、実際にある、現代日本の国家社会から見れば、一種の妄想ですよ。しかし妄想は妄想でいい」(p.63)と言った後、三島が「左翼というのは、永久に実現しない観念だからね。芸術なんだ」と言ったことに、石原はこう返している。「芸術は絶対に実現しないものと思いますか。ぼくはさせようと願うが」(p.69)と。これが、三島と石原の大きな差。理想の観念が絶対に実現しないと思った三島と、現実化させようとした石原の差である。

人気記事ランキング

新・ニッポンの論点

- “分断の時代”に考える20年代の【共産主義と資本・自由主義】

- ロシアが社会主義国に見える理由

- 友好国だからこそぼったくる!「トランプ帝国主義」

- 全国紙も報じた終末論【2025年7月人類滅亡説】のトリセツ

- 世代を超えたカリスマ「SEEDA」の【アップデート&処世術】

- 『GQuuuuuuX』で変わる!? ガンダムの【IPビジネス新戦略】

- 教えて! 大﨑洋さん!! 逆風での船出「大阪万博」の愉しみ方

- パレスチナのジェノサイドと【日本の難民問題】の深層にあるもの

- さらば?芸能界のドン、【バーニング周防郁雄社長という聖域】

- [週刊誌記者匿名座談会]憶測と中傷び交う中居・フジ問題の論点

NEWS SOURCE

インタビュー

- 【沖 侑果】上京して間もなく1年、目標は「新しい友達を作る」!

- 【Miyauchi】彗星のごとく現れた〝今が大事〟な川崎の超スーパースター

- 【原つむぎ】グラビア界の至宝が、こだわりのボディメイクで作り上げた圧巻の肉体美

- 【中村正人×堤幸彦】夢を実現させる場所「渋谷 ドリカム シアター」プロジェクトが描く未来予想図

連載

- 【マルサの女】名取くるみ

- 【笹 公人×江森康之】念力事報

- 【ドクター苫米地】僕たちは洗脳されてるんですか?

- 【丸屋九兵衛】バンギン・ホモ・サピエンス

- 【井川意高】天上夜想曲

- 【神保哲生×宮台真司】マル激 TALK ON DEMAND

- 【萱野稔人】超・人間学

- 【韮原祐介】匠たちの育成哲学

- 【辛酸なめ子】佳子様偏愛採取録

- 【AmamiyaMaako】スタジオはいります

- 【Lee Seou】八面玲瓏として輝く物言う花

- 【町山智浩】映画でわかるアメリカがわかる

- 【雪村花鈴&山田かな】CYZOデジタル写真集シリーズ

- 【花くまゆうさく】カストリ漫報