日本では「芸術か、わいせつ物か」という議論がいまだに巻き起こるが、現代アートで“セックス”はいつの時代もテーマやモチーフとなった。では、これまで性をめぐる表現はどのように進化/深化し、その突端でアーティストは何を提示しようとしているのか――。ここでは、主に21世紀のアートとセックスの関係を探りたい。

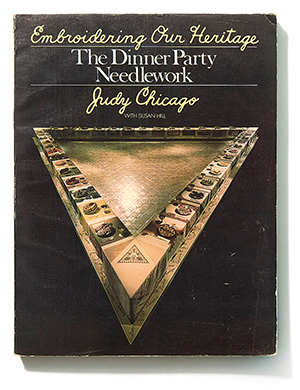

【1】ジュディ・シカゴ作品集『Embroidering Our Heritage: The Dinner Party Needlework』(Doubleday)

「現代アートとセックス」といったとき、「その作品は芸術か、わいせつ物か」という議論になりがちである。近年も、2014年7月にマンガ家のろくでなし子が自らの女性器を3Dプリンター用のデータにし、配布したとして「わいせつ電磁的記録媒体頒布罪」の疑いで逮捕された。あるいは、同年8月に愛知県美術館で開催された「これからの写真」展では、写真家の鷹野隆大によるヌード作品がわいせつ物の陳列に当たるとして撤去を求められた結果、鷹野側が作品の一部を半透明の紙で覆って展示したことが注目された。

しかし本稿では、“セックス”という言葉にジェンダーやセクシュアリティ、LGBTQ(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、クィア/クエスチョニング)といった意味合いも含めたい。その上で、21世紀の現代アートにおいてセックスはどう表現されてきたのか、前世紀からの流れを踏まえつつ考察したい。

フェミニズムとエイズ問題を表現

【2】シンディ・シャーマン作品集『The Complete Untitled Film Stills』(MoMA)

東京大学特任准教授の竹田恵子氏によれば、いわゆるフェミニスト・アートは、アメリカの公民権運動や第二派フェミニズムの興隆を背景に、70年代に大きな盛り上がりを見せ始めたという。

「特に有名なのは、ジュディ・シカゴ【1】の《ディナー・パーティー》(74~79年)。これは三角形のテーブルに、ヴァージニア・ウルフやジョージア・オキーフといった女流作家39人のヴァギナをかたどった皿が並べられたもので、フェミニスト・アートにおけるメルクマール的な作品といえます」

こうした流れは、美術のヒエラルキーでは下位の存在だった写真や、映画批評などで顕著に見られるように。

人気記事ランキング

新・ニッポンの論点

- “分断の時代”に考える20年代の【共産主義と資本・自由主義】

- ロシアが社会主義国に見える理由

- 友好国だからこそぼったくる!「トランプ帝国主義」

- 全国紙も報じた終末論【2025年7月人類滅亡説】のトリセツ

- 世代を超えたカリスマ「SEEDA」の【アップデート&処世術】

- 『GQuuuuuuX』で変わる!? ガンダムの【IPビジネス新戦略】

- 教えて! 大﨑洋さん!! 逆風での船出「大阪万博」の愉しみ方

- パレスチナのジェノサイドと【日本の難民問題】の深層にあるもの

- さらば?芸能界のドン、【バーニング周防郁雄社長という聖域】

- [週刊誌記者匿名座談会]憶測と中傷び交う中居・フジ問題の論点

NEWS SOURCE

インタビュー

- 【沖 侑果】上京して間もなく1年、目標は「新しい友達を作る」!

- 【Miyauchi】彗星のごとく現れた〝今が大事〟な川崎の超スーパースター

- 【原つむぎ】グラビア界の至宝が、こだわりのボディメイクで作り上げた圧巻の肉体美

- 【中村正人×堤幸彦】夢を実現させる場所「渋谷 ドリカム シアター」プロジェクトが描く未来予想図

連載

- 【マルサの女】名取くるみ

- 【笹 公人×江森康之】念力事報

- 【ドクター苫米地】僕たちは洗脳されてるんですか?

- 【丸屋九兵衛】バンギン・ホモ・サピエンス

- 【井川意高】天上夜想曲

- 【神保哲生×宮台真司】マル激 TALK ON DEMAND

- 【萱野稔人】超・人間学

- 【韮原祐介】匠たちの育成哲学

- 【辛酸なめ子】佳子様偏愛採取録

- 【AmamiyaMaako】スタジオはいります

- 【Lee Seou】八面玲瓏として輝く物言う花

- 【町山智浩】映画でわかるアメリカがわかる

- 【雪村花鈴&山田かな】CYZOデジタル写真集シリーズ

- 【花くまゆうさく】カストリ漫報