「東洋経済」「エコノミスト」「ダイヤモンド」のバトルは戦前から! 経済学における「予測不可能性」から観るメディアの“習性”

――「週刊ダイヤモンド」「週刊東洋経済」等は、実は戦前からある歴史ある雑誌。そして、それらの雑誌の「経済予測記事」も、戦前からよくある名物記事であったという。メディアによる「経済予測」の歴史と、経済学における「予測」の有り様について、明治大学政治経済学部准教授・飯田泰之氏に話を聞いた。

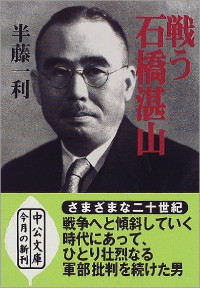

『戦う石橋湛山』(中公文庫)

──「東洋経済」「エコノミスト」「ダイヤモンド」など多くの経済誌が年末にこぞって出す「来年の経済予測」と銘打った特集号。専門家から見て、各誌それぞれの特色はあるのでしょうか?

飯田泰之(以下、飯) 基本的には、あまり特色を出さないようにしていると思います。来年の景気について楽観している人と悲観している人の両論を併記して、雑誌としての主張はそこまで強くない。そもそも日本の経済論壇は、いつも弱気な人といつも強気な人の2つにパックリと分かれているんですよね。そして、いつでも弱気な人のほうが多い。

──海外のエコノミストは違う?

飯 海外の経済学者のブログなどをチェックしていると、同じ人でも悲観と楽観がその都度交錯するのが普通ですが、日本の場合は悲観の人は毎回悲観するばかりで……たまに楽観的なことを言うと、「あいつは“芸人だ”」なんてことを言われてしまう。日本のインテリ業界では、とりあえず「懸念がある」と言っておけばいいというところがあるので。

──確かに(笑)。

飯 なので、株や為替について「上がる上がる!」と強気なことを言いがちな人も、経済政策や財政絡みのマクロ経済については暗い予測をする傾向があります。景気が良いと予言しておいて実際には悪かったら叩かれるので、とりあえず弱気なことを言っておこうという(笑)。ただ、雑誌としてはやはり、株価が上がる話をしない限り読者が喜んでくれないという現実もある。なので、「来年は景気が良くなる!」なんて見出しではあおっていても、中身では悲観的なことを書いていたりするケースも多々ある。というかこの種の特集は、「当てるための予想をしていない」とも思うんですよね。

──どういうことでしょう?

人気記事ランキング

新・ニッポンの論点

- “分断の時代”に考える20年代の【共産主義と資本・自由主義】

- ロシアが社会主義国に見える理由

- 友好国だからこそぼったくる!「トランプ帝国主義」

- 全国紙も報じた終末論【2025年7月人類滅亡説】のトリセツ

- 世代を超えたカリスマ「SEEDA」の【アップデート&処世術】

- 『GQuuuuuuX』で変わる!? ガンダムの【IPビジネス新戦略】

- 教えて! 大﨑洋さん!! 逆風での船出「大阪万博」の愉しみ方

- パレスチナのジェノサイドと【日本の難民問題】の深層にあるもの

- さらば?芸能界のドン、【バーニング周防郁雄社長という聖域】

- [週刊誌記者匿名座談会]憶測と中傷び交う中居・フジ問題の論点

NEWS SOURCE

インタビュー

- 【沖 侑果】上京して間もなく1年、目標は「新しい友達を作る」!

- 【Miyauchi】彗星のごとく現れた〝今が大事〟な川崎の超スーパースター

- 【原つむぎ】グラビア界の至宝が、こだわりのボディメイクで作り上げた圧巻の肉体美

- 【中村正人×堤幸彦】夢を実現させる場所「渋谷 ドリカム シアター」プロジェクトが描く未来予想図

連載

- 【マルサの女】名取くるみ

- 【笹 公人×江森康之】念力事報

- 【ドクター苫米地】僕たちは洗脳されてるんですか?

- 【丸屋九兵衛】バンギン・ホモ・サピエンス

- 【井川意高】天上夜想曲

- 【神保哲生×宮台真司】マル激 TALK ON DEMAND

- 【萱野稔人】超・人間学

- 【韮原祐介】匠たちの育成哲学

- 【辛酸なめ子】佳子様偏愛採取録

- 【AmamiyaMaako】スタジオはいります

- 【Lee Seou】八面玲瓏として輝く物言う花

- 【町山智浩】映画でわかるアメリカがわかる

- 【雪村花鈴&山田かな】CYZOデジタル写真集シリーズ

- 【花くまゆうさく】カストリ漫報