――ビデオジャーナリストと社会学者が紡ぐ、ネットの新境地

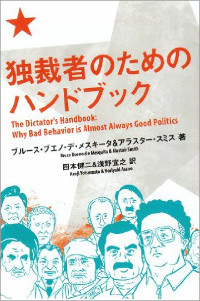

『独裁者のためのハンドブック』(亜紀書房)

[今月のゲスト]

石川健治[東京大学法学部教授]

――安保法案をめぐる強行採決は、はたして「安倍晋三によるクーデター」だったのか? 多くのメディアが批判的に報じる中、憲法学者の石川健治氏は、今こそ感情論ではない規範論理的な理屈が重要だという。強行採決は何が問題だったのか? そしてこれにより、日本は何を失ったのか? 気鋭の憲法学者と共に議論してみたい。

神保 今回のテーマは、これまでも度々議論してきた安保法制です。安倍政権が7月15日、衆院の委員会で安全保障関連法案の採決を強行し、翌16日に本会議を通過させました。政権与党に加え、一部野党も採決に参加していたことから、これを強行採決と呼ぶかどうかについては異論もあるようですが、いずれにしても、これで仮に法案が参議院で採決されない場合でも、60日後には衆院の3分の2の賛成で成立することが確実となりました。戦後日本の国是ともいうべき、戦争の放棄を定めた憲法に違反している疑いが濃厚な法律が、いよいよ制定されてしまう可能性が、これまでになく高まっています。

宮台 タイミング悪く台風が来て、また新国立競技場の建て替え白紙が煙幕になってしまいました。しかし、多くの人が疑念を抱いていることでしょう。すなわち、どうして憲法が蔑ろにされるようなことが、合法性の枠組の中で生じるのか、という不可解さです。

神保 我々はこの法案の問題点を、いろいろな角度から論じてきましたが、そうした各論とは別の次元で、今回、過半数の国民が反対し、憲法学者が軒並み違憲だと断じる中このような法案が可決してしまったことで、何かとてつもなく重要なものを失ってしまったような気がします。今日はそのあたりを考えてみたいと思います。

ゲストをご紹介します。東京大学法学部の教授で憲法学者の石川健治さんです。石川さんは昨年7月、集団的自衛権の行使容認が閣議決定された段階で、その重大さを指摘されていましたが、今回、事実上、法律の成立がほぼ確実になってしまいました。石川さんは、その瞬間をどう受け止めましたか?

石川 まず“その瞬間”をどう捉えるかが重要です。法案が委員会を通過し、本会議で通ってしまった瞬間なのか、それとも昨年7月1日の閣議決定が大事だったのか。難しい問題ですが、私は7月1日のほうが重要だったと後から評価されるのではないかと思います。閣議決定を行った時点で、実は本来、法論理上は許されないことをしてしまった。この論理的帰結がこの数日の酷い出来事なのだと思うのです。

宮台 石川先生が「世界」(8月号/岩波書店)のインタビューで、「ホトトギスの卵」の比喩を出されていたのが印象的でした。ホトトギスは卵がよく似たウグイスの巣に自分の卵を産みつける。ウグイスは自分の卵だと思って育て続けるが、孵化してみれば当然、ウグイスではなくホトトギスです。この比喩がとてもわかりやすい。つまり、こっそり産みつけ、気がついてみればまったく別物に化けている。その“化け物”の孵化が、今回の採決として現れるのでしょう。しかし、卵の中で育ち始めていたのは1年前からだという。

石川 私が引用したのは、文部省(当時)が戦後に出した『民主主義』という本でした。これは複数の匿名の著者によるものですが、尾高朝雄という法哲学者がかなり関わっていた。ウグイスとホトトギスの比喩の部分は間違いなく尾高が書いたであろうとされている箇所で、それはナチスを説明する文脈でした。つまり、ワイマール共和国の巣にナチスというホトトギスが卵を産みつけた。それが育って、議会の中からヒトラーの政権が立ち上がってしまう――そういうことも含めてこの比喩を使っているということが伝われば、事柄の重大性もさらに理解していただけるでしょう。

神保 石川先生は、今回の法案の一番の問題点は、どこにあるとお考えですか。

石川 理屈の問題として強調したい部分を申し上げます。集団的自衛権として説明されている部分と個別的自衛権として説明されている部分とがありますが、これが先ほどのウグイスとホトトギスの喩えに当たり、「あくまで集団的自衛権ではなく個別的自衛権の範囲です」という国民への説明は「今育てているのはウグイスです」ということ。ところが、その狙いは一般的に抑止力を高めることだと考えられており、それは「あくまでウグイスだ」という説明の中では、絶対に達成されないという矛盾がある。それくらいのことで、仮想敵国が怖気付くわけがないからです。ですから、対外的には逆に「これはホトトギスだ」と言わざるを得ない。そのうちに、結局はホトトギスになってしまう、という話なのです。これが非常に危険で、肝心の「歯止め」が極めて状況依存的な概念によって構成されており、事が起こればどうにでもなってしまう。そこが一番問題だと思います。

神保 おっしゃるように、政治学では抑止の大前提として、まず越えてはならない線が明確になっていて、それを越えたらどのような反撃に遭うかが明示されていなければ、抑止力は効果を発揮しないとされています。しかし、今回はその線も「存立事態」とか「総合的な判断」などという話になっていてはっきりしていないし、それを越えた場合に日本に何ができるのかもまったく不明なままです。要するにこの法案は違憲の疑いが濃厚な上に、その効果も期待できない代物です。そんないい加減な抑止論に基づいた違憲の疑いが濃い法案が実際に通ってしまうという現在の事態を、我々はどう受け止めたらいいのでしょうか?

石川 ここで議論されている法案は、極めて膨大なものです。そうなると、内容を正確に把握するというのはプロ以外には不可能。これを正当化する側も批判する側も、隔靴掻痒になってしまいます。現状では、非常に総括的な議論になっているので、総括的な答えしか出しようがない。これは非常に悪辣なやり口だと思います。そういう中で何が問題かが見えないうちに通してしまう、という仕掛けなのです。

宮台 抑止力とは、反撃能力を見せ付けることで相手に攻撃を手控えさせる可能性のこと。自国防衛の範囲を超えます。これを9条の下で持てるという解釈が、そもそもあり得ません。加えて、同盟国の艦船への攻撃に対する反撃能力をも含むという話で、事実上「アメリカの要求」があれば出撃することになる。なぜアメリカが公共的存在であるかのような幻想を持ち続けるのか。なぜアメリカの危機が、わが国の危機なのか。ことほどさように、この憲法がそもそも何を意味していたのか、日米安保がそもそも何を意味していたのか、アメリカのポジションがそもそも国際的にどうなっているのか、という“そもそも論”が、一揃えで議論できる環境になった。これを有効利用して次につなげるしかない。

石川 私の信頼する政治学者の分析によると、現在の安保法制では抑止力はまったく発生しません。抑止力を発生させるためには、やはり9条を改正して、日米同盟でやっていくのだという決然とした意思を見せる場合に限られる。それは結局、日本国憲法が想定していた国際社会のイメージとは違い、同盟政策によって平和を維持していこうという、第一次大戦以前の考え方に戻るということです。

宮台 第二次大戦後の国連による集団安全保障体制から、第一次大戦前の同盟に基づく集団的自衛権に戻るということですね。集団安全保障体制から集団的自衛権への逆戻り。どちらも「集団」と付くので、日本人の多くは区別がついていません。詳しく解説していただけますか?

石川 同盟政策は第一次大戦前まで有効に機能してきた方法です。仮想敵を想定し、抑止力を働かせて平和を維持するために同盟が組まれた。これはヨーロッパの歴史の中で、第一次大戦前まで比較的長期の平和をもたらしました。しかし、潜在的には戦争の可能性を含む考え方であり、実際、第一次大戦という未曾有の惨禍を引き起こしてしまった。

そこで、国際連盟に象徴されるような新しい体制を作っていこうということになりました。これが「安全保障」の概念の始まりです。今ではほとんど同盟と同じ意味で使われますが、原義からすると「何かが起こったら、みんなで解決する」というものなのです。日本はその中心的存在でした。

しかし、満州事変を契機に、日本は国際連盟という集団安全保障の枠組から脱退して、同盟政策に戻りました。つまり日独伊三国同盟です。結局、それに引きずられてヨーロッパの戦争に巻き込まれ、対米開戦を余儀なくされていった。結果からすると、あの三国同盟が致命的でした。

戦後の日米安保条約体制は、これまでどうにか「安全保障」という体面を保ってきましたが、これは日本側からは集団的自衛権を行使できない、という理屈があればこそだった。これが破られてしまうと完全に「日米同盟」に転化し、戦前の体制に戻ってしまう。この「同盟」と「抑止力」の考え方は、いわば集団安全保障の広い意味での平和主義の中で出来上がった9条と整合しない関係にあります。両立しない二者択一なのですが、それを迂回して物事を進めているのが、今回の事態なのでしょう。

9割の憲法学者が違憲と断定――強行採決で日本が失ったものとは?

人気記事ランキング

新・ニッポンの論点

- “分断の時代”に考える20年代の【共産主義と資本・自由主義】

- ロシアが社会主義国に見える理由

- 友好国だからこそぼったくる!「トランプ帝国主義」

- 全国紙も報じた終末論【2025年7月人類滅亡説】のトリセツ

- 世代を超えたカリスマ「SEEDA」の【アップデート&処世術】

- 『GQuuuuuuX』で変わる!? ガンダムの【IPビジネス新戦略】

- 教えて! 大﨑洋さん!! 逆風での船出「大阪万博」の愉しみ方

- パレスチナのジェノサイドと【日本の難民問題】の深層にあるもの

- さらば?芸能界のドン、【バーニング周防郁雄社長という聖域】

- [週刊誌記者匿名座談会]憶測と中傷び交う中居・フジ問題の論点

NEWS SOURCE

インタビュー

- 【沖 侑果】上京して間もなく1年、目標は「新しい友達を作る」!

- 【Miyauchi】彗星のごとく現れた〝今が大事〟な川崎の超スーパースター

- 【原つむぎ】グラビア界の至宝が、こだわりのボディメイクで作り上げた圧巻の肉体美

- 【中村正人×堤幸彦】夢を実現させる場所「渋谷 ドリカム シアター」プロジェクトが描く未来予想図

連載

- 【マルサの女】名取くるみ

- 【笹 公人×江森康之】念力事報

- 【ドクター苫米地】僕たちは洗脳されてるんですか?

- 【丸屋九兵衛】バンギン・ホモ・サピエンス

- 【井川意高】天上夜想曲

- 【神保哲生×宮台真司】マル激 TALK ON DEMAND

- 【萱野稔人】超・人間学

- 【韮原祐介】匠たちの育成哲学

- 【辛酸なめ子】佳子様偏愛採取録

- 【AmamiyaMaako】スタジオはいります

- 【Lee Seou】八面玲瓏として輝く物言う花

- 【町山智浩】映画でわかるアメリカがわかる

- 【雪村花鈴&山田かな】CYZOデジタル写真集シリーズ

- 【花くまゆうさく】カストリ漫報