「しのぎに来たヤクザさえも撃退」伝説のアウトロー映画集団東映の血風録

ドキュメンタリー監督であり、映画プロデューサーでもある松江哲明氏が、タブーを越えた映画・マンガ・本などのドキュメンタリー作品をご紹介!

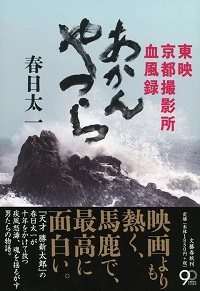

春日太一『あかんやつら 東映京都撮影所血風録』(文藝春秋)

最近、監督をやりたくて映画監督をすることについて考えている。

そりゃ僕もモテたいとか、有名になっていちゃいちゃされたいと思っていた。デビュー作の頃はまだ童貞だった。映画監督にさえなれれば彼女が出来る、と信じていた。実際それは叶ったし結婚もしている。だが、今でも青春モラトリアムな気持ちは痛いほど分かる。

だからこそ言いたいのだ。そうした(不純な動機は)映画監督を目指すきっかけとしては間違っていないが、いつまでもそんな気持ちではダメだ、と。

僕は、映画監督とは映画作りにおける役割の一部であり、スタッフの仕事に対して判断を下すスタッフだと考えている。自分の描きたいこと、やりたいことよりもずっと上に、「映画」の方があるのだ。そこには歴史があり伝統がある。それを無視して「何でもあり」と言うのは無知をさらけ出すことにほかならない。映画はそう簡単に壊れないのだ。

松本人志監督の『大日本人』が(今見ると)面白いのは怪獣映画というフォーマットとドキュメンタリーというスタイルに添っているからだ。逆に松本監督の最新作『R100』にきょとんとせざるを得なかったのは、映画の基本を無視しているからだ。監督本人が「(作品のタイトルについて)この映画は100歳にならないと分からない」と宣言してしまうのは、100歳以下の観客に対して失礼ではないだろうか? というかそんな観客がどこにいるというのだろうか。

春日太一著『あかんやつら 東映京都撮影所血風録』に登場する映画人達が、『R100』を見たらさぞ怒ることだろう。岡田茂社長(当時。東映中興の祖として、社長や会長職を歴任)には「わけのわからないものを作るな!」と一喝されるに違いない。ノミやダニと共に寝食を共にし、ロケ先の宿泊代の身代わりになり、筋が通っていないと文句を付けにきたヤクザさえもやっつけ、遂には仲間にさえしてしまったという東映のスタッフは、現代の感覚からすると映画屋というよりアウトロー。そしてノンフィクション作家である春日太一氏による本書は、東映の撮影所が合った京都・太秦を舞台に、マキノ光雄が戦後の混乱の中で疾走し、岡田茂が社長となり経営を立て直し、深作欣二が映画表現の革命を起す様々を記したまるで「映画のような」痛快な一冊だ。ノンフィクション小説にこんな書き方をするのは失礼ではないかとさえ思うのだが、ピカレスクロマンのように読ませる。文章で記された映画製作のスタッフたちをつい、菅原文太、松方弘樹、梅宮辰夫、そして川谷拓三といった東映俳優たちに置き換えながら読んでしまった。

まるで東映が生み出した実録路線のノリではないか。

深作欣二、中島貞夫、石井輝男といった監督が唯一無比の視点を獲得し、観客を魅了したように著者、春日氏の筆はまるで『仁義なき戦い』の手持ちカメラのような躍動感だ。例えば、撮影所の駐車場係の「門番」は、かつて戦場で殺めた命を鎮魂するかのように猫を守るとあるのだが、春日氏の視点を通して見事に神々しく描かれる。『仁義なき戦い』がそうだったように、本著にもエキストラはいない。カメラが向いてしまった以上、映る人はスクリーンに生きる役者なのだ。

70年代、いかに東映が時代と共鳴し観客を動員してきたかは、春日氏による『仁義なき日本沈没 東宝VS東映の戦後サバイバル』(新潮社)でも描かれていた。「柳の下にはどじょうは二匹でも三匹でもおるわい!」という岡田社長の言葉や「右も左もあるかい。大日本映画党じゃ」とマキノ光雄が言い放ったように、彼らはすべて「映画」を軸として物事を考えている。ヒロポンを打ち続けてまで映画を撮り続ける彼らを駆り立てるのは、猫を愛する門番が語るように「一生を東映に捧げる」「最高の仲間」がいたからなのだろう。彼らの選択肢には映画以外なかった。だから時代劇、任侠、実録ヤクザ、エログロ、大作と時代の要求に応えて来た。それが東映の戦い方だった。

だが、本書の目的は懐古主義ではない。そしてこの頃の東映映画が「熱かった」ことは間違いない。これからの映画界には、そんな未来が待っているだろうか?

現在の日本映画の状況を考えると、二度とこんな映画作りは出来ないと断言出来る。制作システム自体があり得ないし、こんな映画人も存在しない。僕はお笑い芸人が映画を撮ることも、テレビドラマの最終回をザ・ムービーと宣言することも間違っているとは思わない。僕自身、低予算のインディペンデント映画を作り続けて来れたのも、映画自体の制作や上映の敷居が下がったおかげだ。制作費数百万円のドキュメンタリーをシネコンで3D上映するなんて、先輩の映画人からしたら驚きだろう。

だが、どこか寂しい。映画人が作る映画がグンと減ってしまったからだ。その意味で今の日本映画に王道はない。『あかんやつら』を読んで、僕はそう思った。 僕は春日太一氏の著作はすべて読んでいる。氏の描く日本映画黄金時代の物語は同じ年でありながら視点が新鮮だからだ。だが、まだ現代の映画を記してはくれない。まだ「書くべき題材がない」のだろうか? 映画人としては寂しいが、いつかその登場人物になりたい、と思っている。本著の登場人物たちが実に魅力的だからだ。まずは『あかんやつら』を僕も目指そう。

まつえ・てつあき

1977年、東京生まれのドキュメンタリー監督。99年に在日コリアンである自身の家族を撮った『あんにょんキムチ』でデビュー。作品に『童貞。をプロデュース』(07年)、『あんにょん由美香』(09年)、『フラッシュバックメモリーズ3D』(13年)など。『ライブテープ』は東京国際映画祭「日本映画・ある視点」部門作品賞を受賞。

人気記事ランキング

新・ニッポンの論点

- “分断の時代”に考える20年代の【共産主義と資本・自由主義】

- ロシアが社会主義国に見える理由

- 友好国だからこそぼったくる!「トランプ帝国主義」

- 全国紙も報じた終末論【2025年7月人類滅亡説】のトリセツ

- 世代を超えたカリスマ「SEEDA」の【アップデート&処世術】

- 『GQuuuuuuX』で変わる!? ガンダムの【IPビジネス新戦略】

- 教えて! 大﨑洋さん!! 逆風での船出「大阪万博」の愉しみ方

- パレスチナのジェノサイドと【日本の難民問題】の深層にあるもの

- さらば?芸能界のドン、【バーニング周防郁雄社長という聖域】

- [週刊誌記者匿名座談会]憶測と中傷び交う中居・フジ問題の論点

NEWS SOURCE

インタビュー

- 【沖 侑果】上京して間もなく1年、目標は「新しい友達を作る」!

- 【Miyauchi】彗星のごとく現れた〝今が大事〟な川崎の超スーパースター

- 【原つむぎ】グラビア界の至宝が、こだわりのボディメイクで作り上げた圧巻の肉体美

- 【中村正人×堤幸彦】夢を実現させる場所「渋谷 ドリカム シアター」プロジェクトが描く未来予想図

連載

- 【マルサの女】名取くるみ

- 【笹 公人×江森康之】念力事報

- 【ドクター苫米地】僕たちは洗脳されてるんですか?

- 【丸屋九兵衛】バンギン・ホモ・サピエンス

- 【井川意高】天上夜想曲

- 【神保哲生×宮台真司】マル激 TALK ON DEMAND

- 【萱野稔人】超・人間学

- 【韮原祐介】匠たちの育成哲学

- 【辛酸なめ子】佳子様偏愛採取録

- 【AmamiyaMaako】スタジオはいります

- 【Lee Seou】八面玲瓏として輝く物言う花

- 【町山智浩】映画でわかるアメリカがわかる

- 【雪村花鈴&山田かな】CYZOデジタル写真集シリーズ

- 【花くまゆうさく】カストリ漫報