自殺者年間3万人の統計では見えないそれぞれの死を描く末井 昭『自殺』

ドキュメンタリー監督であり、映画プロデューサーでもある松江哲明氏が、タブーを越えた映画・マンガ・本などのドキュメンタリー作品をご紹介!

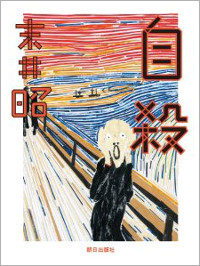

『自殺』(朝日出版社)

30歳を過ぎて、亡くなる友人・知人が増えた。その死因は自殺が多い。

2011年には大切な友人がこの世を去った。震災の後、節電中の暗い東京で。彼は魔が差したんだと思う。残された僕らはそう、理由を決めた。彼にとってみれば、間違ってるだろうけど、許して欲しい。それ以上考えられなかった。

確かに2011年のあの頃は生き方を意識させられる時期だった。僕にとってあのこと以上のショックはなかったし、これからもないと言える。その年の秋に友人から勧められたのが、朝日出版社のウェブサイトで連載されていた末井 昭さんのコラム『自殺』だった。末井さんにとって、もはや十八番の話題とも言えるダイナマイト心中をした彼の「母の自殺」や、末井さんの過ごした3月11日のことが書かれた「地震と自殺」「観光気分で被災地巡礼」などのコラムに正直ホッとした。

昨年、朝日出版社から書籍化された同書の帯に、いとうせいこうさんが書いているように「おなかを下から支えてくれる」気持ちになれた。11年はこの連載があって良かった。変な書き方になるけど、『自殺』が楽しみだった。

僕は連載を読んで何より気を付けるべき病気は鬱だと思っていたが、それは違うのではないかと考えるようになった。鬱はなるものではなく、元々あるもので、どう付き合うかを意識するようになった。そうと分かれば鬱な気持ちを出来るだけコントロールをする方向に挑戦してみよう。気持ちが暗いなと感じたらバイクで温泉へ向かい、ひたすら脳をだらしなくさせる。逆に調子がいい時は、仕事の量を増やしてみたり。そして『自殺』を読んで、「末井さんがこう言ってるんだから大丈夫」と勝手に安心していた。

末井さんは決して声高に物事を主張したり、格好を付けたりしない。足下を確認しながら一歩一歩慎重に文字を記す。時にはだらしなさすぎる恋愛や同業者に対する嫉妬も隠さない。ただし自分が尊敬する人、好きなものに対しては全力でそれを伝えてくれる。そこは容赦しない。そんな末井さんが伝えたものが『自殺』なのがなんだかおかしいが、末井さんにとっては自然なことなのだ。

自殺と向き合うことが、結果的に自殺した母親のことや、精神を病んでしまったFさんのこと、どれだけ体を壊そうが酒を止めずに亡くなった永沢光雄さんのことを記すことになる。また自殺を介した新しい出会いもある。両親を「納得できる自殺」で亡くした青木麓さんや、日本一の自殺率を持つ秋田県について調べる吉岡尚文教授、『ストップ! 自殺』をイベントにする月乃光司さんはこの連載をきっかけに知り合った人たちだ。自殺にまつわる過去の記憶にも、自殺を経て今を生きる人たちとの会話にも、その行間に末井さんらしさが溢れている。

それは独特の「です、ます」調のせいではない。人を見る目がやさしいのだ。簡単に何が良くて悪いかを決めつけない。樹海でビニール紐やリュックや薬のシートを見つけても「化学製品はいつまでも残るんだなあ」と感じるように、目の前の出来事を極めて冷静に描写し、心で感じたことを素直に記す。だから『自殺』も、これまでの末井さんの著作や著者への愛が溢れる編集本と同じように「今はこれが好きなんです!」をいっぱい感じながら読み進めることが出来る。

だが、そんな末井さんでも冷静になれず、怒りを隠せない対象がいる。それが"世間サマ"だ。編集長を務めた「写真時代」(白夜書房/88年廃刊)の頃、何がダメと言うこともなく抗議をされた経験や、殺人事件の被害者家族と同じ気持ちになって「殺せ!」と叫ぶ人、自分の手を汚さないで、都合の悪いものを排除しようとする彼らに対しては容赦がない。"世間サマ"が作り出す「良識」の息苦しさに耐えられない人が自殺に向かうのではないか? と考えているからだ。

僕もそう思う。日本は年間3万人を超える自殺者がいる。異常な数字だと思う。通勤に電車を使う人ならば人身事故という言葉は日常茶飯事だろう。これはおかしいことだ。でも日本はそれに慣れすぎてしまった。僕はもう、国や社会がそのことに真剣に向き合うことはないと思う。きっとそこを真剣に考えたらこの国は変わる。でも権力者は変化を最も恐れる。でもそれは絶望ではない。そんなこと、とうの昔から分かっていることだからだ。だから僕は"世間サマ"が目くじらをたてるような「いけないもの」を好み、常識を疑う。『自殺』もそんな一冊だ。

僕にとっては生きる力になった。

まつえ・てつあき

1977年、東京生まれのドキュメンタリー監督。99年に在日コリアンである自身の家族を撮った『あんにょんキムチ』でデビュー。作品に『童貞。をプロデュース』(07年)、『あんにょん由美香』(09年)、『フラッシュバックメモリーズ3D』(13年)など。『ライブテープ』は東京国際映画祭「日本映画・ある視点」部門作品賞を受賞。

人気記事ランキング

新・ニッポンの論点

- “分断の時代”に考える20年代の【共産主義と資本・自由主義】

- ロシアが社会主義国に見える理由

- 友好国だからこそぼったくる!「トランプ帝国主義」

- 全国紙も報じた終末論【2025年7月人類滅亡説】のトリセツ

- 世代を超えたカリスマ「SEEDA」の【アップデート&処世術】

- 『GQuuuuuuX』で変わる!? ガンダムの【IPビジネス新戦略】

- 教えて! 大﨑洋さん!! 逆風での船出「大阪万博」の愉しみ方

- パレスチナのジェノサイドと【日本の難民問題】の深層にあるもの

- さらば?芸能界のドン、【バーニング周防郁雄社長という聖域】

- [週刊誌記者匿名座談会]憶測と中傷び交う中居・フジ問題の論点

NEWS SOURCE

インタビュー

- 【沖 侑果】上京して間もなく1年、目標は「新しい友達を作る」!

- 【Miyauchi】彗星のごとく現れた〝今が大事〟な川崎の超スーパースター

- 【原つむぎ】グラビア界の至宝が、こだわりのボディメイクで作り上げた圧巻の肉体美

- 【中村正人×堤幸彦】夢を実現させる場所「渋谷 ドリカム シアター」プロジェクトが描く未来予想図

連載

- 【マルサの女】名取くるみ

- 【笹 公人×江森康之】念力事報

- 【ドクター苫米地】僕たちは洗脳されてるんですか?

- 【丸屋九兵衛】バンギン・ホモ・サピエンス

- 【井川意高】天上夜想曲

- 【神保哲生×宮台真司】マル激 TALK ON DEMAND

- 【萱野稔人】超・人間学

- 【韮原祐介】匠たちの育成哲学

- 【辛酸なめ子】佳子様偏愛採取録

- 【AmamiyaMaako】スタジオはいります

- 【Lee Seou】八面玲瓏として輝く物言う花

- 【町山智浩】映画でわかるアメリカがわかる

- 【雪村花鈴&山田かな】CYZOデジタル写真集シリーズ

- 【花くまゆうさく】カストリ漫報