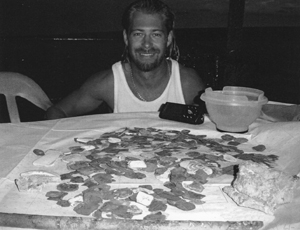

ダイバーが抱えているのは、一見単なる岩に見えるが、実際には17世紀に沈んだスペインの貿易船「consolacion」の近くから見つかった銅の塊だという。そのほか、同船からは、金貨や銀貨、馬蹄、青銅製の用具などが発見されたという。(写真提供/RST社)

数百年前に海底に沈んだ難破船をサルベージ(引き揚げ)し、発見された財宝を換金して、一攫千金を目指すのがトレジャーハンターだ。前号で詳しく報じた通り、海洋サルベージは、事前調査から引き揚げ作業にかかるコストが膨大で、「10億円投資して、100億円儲ける」といわれる規格外のビジネス。ハイリスク・ハイリターンだが、今や個人や企業の投資対象にもなっているという。夢とロマンにあふれる一方、危険も伴う財宝引き揚げビジネス最新レポートの後編。伝説の冒険家のインタビューにも成功した。

前号でもお伝えした通り、お宝が眠ってるであろう沈没船の引き揚げにかかる費用は状況に応じてさまざまだ。船舶保険を取り扱う都内損保会社によれば「500トン級の貨物船を引き揚げる場合、3人のダイバーが2週間かけて調査し、クレーンで引き揚げたとして3000万円程度が目安」という。ただしこれは、場所が確定している商船を単純に引き揚げるだけの費用だ。大昔の"宝船"を引き揚げるトレジャー・ハンティングとなれば、事情は複雑だ。

UNESCO(国際連合教育科学文化機関)によれば、現在、世界中に沈む未発見の難破船は約300万隻もあるという。中でもスペインのガリオン船(大型帆船)やポルトガルの貿易船は大西洋アゾレス諸島沖の海底に、また、カリブ海には新大陸を目指して座礁した大航海時代の商船が多く沈んでいる。そしてこれらの海域が、まさにトレジャーハンティングのメッカとなっているのだ。

サルベージ・ビジネスでは、こうした多くの沈没船の中から、引き揚げに見合う案件を正確に選び出して見つけ出すスキルが必要になる。それには膨大な考古学資料とそれを理解する専門家が不可欠となり、彼らに支払われる報酬も当然ながら高額となる。他国の領海で作業する上での権利取得や、調査および実際の引き揚げ作業に使う最新機器のリース料も億単位だ。

国内のサルベージ会社「R ST」が現在進行中のフロリダ州ケープカナベラル沖およびバハマ領内海域の引き揚げ現場では、今後6カ月程度で順調に作業を終えたと仮定した場合にかかる全作業費用は最低でも5億円超。07年に行われ、史上最大規模となる20兆円相当の財宝が発見された「南海一号」の引き揚げでは、中国政府が約46億円もの国費を費やしている。

先立つものは億単位の軍資金。その調達方法はさまざまだ。投資顧問会社を通じ、ワラント債などを発行して機関投資家から市場調達するのが一般的と見られるが、詳細を明らかにしていない企業も少なくない。

一匹狼のトレジャーハンターたちは独自に資金を調達する以外なく、家財を処分したりして背水の陣で挑む場合がほとんど。85年にスペインの貿易船「アトーチャ号」を発見し、700億円の財宝を引き揚げたトレジャーハンター、メル・フィッシャーは、当時20億円近い借金を抱えていたという。

一方、RST社では「文化遺産サルベージファンド」を創設して、引き揚げ事業を証券化し、法人や一般投資家を対象に一口50万円からの出資を募る形を取っている。引き揚げられた財宝の売却により得られた利益が配当の原資となる仕組みだ。出資者の内訳は「匿名組合形式」のため非公開だが、企業や団体より一般投資家の割合が多い。仮に5億円の資金すべてを個人投資家から二口100万円で集めるとすると、単純計算で500人の投資家が必要だ。一般に馴染みの薄いイメージがある「沈没船の引き揚げ」事業。それほど多くの一般人が投資するものなのか。RST社の山本健二社長に実情を聞いてみた。

「意外に思う人も多いかもしれませんが、金融先物市場に一般の主婦が多く参加していることからもわかる通り、この種の金融商品の需要は常に一定量存在します。弊社のファンドもビジネスマンや主婦層など、小口の一般投資家の方々が多く購入されています」

事実、国内外を問わず、無登録業者らが虚偽の投資話で多額の資金を集める詐欺事件も過去に発生しており、それらの被害者は多くが個人投資家。その点から見ても市場の存在はうかがい知れる。

「悪質な業者と一線を画すため、コンプライアンスは必要です。ファンドで資金調達をし、事業に投資するためには、必ず金融庁に申請して第二種金融商品取引業の登録が必要となりますし、弊社も登録しています」(山本社長)

宝探しに求められるのは膨大な海洋データと読解力

引き揚げに成功したお宝を換金し、海域を管轄する国に一部を収めた後の残りが、トレジャーハンターたちの取り分になる。お宝を所有するためには、事前の煩雑な契約や法的措置が必要だ。(写真提供/RST社)

サルベージを行うためには、気が遠くなるほどの量の海洋考古学資料と、それらを読み取る専門知識が不可欠であることは前述した通り。世界の海のどのポイントに、どんな財宝を積んだ、なんという船が沈んでいるかを熟知した上でなければ、億単位の高価な機材を導入しても、猫に小判だ。では、今回取材に応じてくれたRST社ではどうか?

「米海洋考古学の権威であるロバート・F・マークス氏とコンサルティング契約を締結し、彼の持つ膨大なデータをもとにサルベージ事業を行っています。彼の経験がなければ一歩も進めないほど、その存在は重要です」

今年73歳になるマークス氏は、これまでも世界各国で水中探索プロジェクトやサルベージ事業を多数行ってきたが、彼の名が日本で初めて大きく取り上げられたのは1962年。当時29歳のマークス氏は、コロンブスが新大陸を発見した際に乗った「ニーニャ号」を忠実に復元し、コロンブスがたどった航路をなぞりながら77日間かけて大西洋を横断する冒険を敢行。そのときの手記の一部が、当時の「週刊朝日」に「コロンブスそっくりそのまま航海記」のタイトルで20ページにわたり掲載された。

マークス氏はこの冒険がスペイン王室に評価され、その功績により国王から「ナイト」の称号を与えられているほど同国と関係が深い。今回の引き揚げ作業の権利をスペイン政府から取得する際にも、「交渉が非常にスムーズにいった」と言う山本社長。今後の見通しについても前向きだ。

「今回のケープカナベラル沖およびバハマ領内海域の接近した2つ現場は、どちらもマークス氏が60年と71年にマラビアス号という船を探索した際にすでに調べ尽くしており、今回はその続きです。マラビアス号以外に発見した数十隻の沈没船も今回の対象で、データが十分に揃っているので、リスクは極めて少ないといえます」

引き揚げ作業は長ければ来年末まで続く見込み。「バハマ沖で日本企業が○○○億円の財宝発見!」。その頃までには、そんなニュースがテレビを賑わすことになるかもしれない。

そんな時勢を先読みするかのように、今年は国内で海底遺産への注目が高まりつつある。広島県呉市の経済界が、東シナ海に眠る戦艦大和の引き揚げ構想を発表して大きな話題になった。また、本州最南端にある和歌山県串本町では、明治時代に紀伊大島近くで暴雨風に見舞われ沈没したオスマントルコ海軍の軍艦「エルトゥールル号」の発掘調査を、米海洋考古学研究所が今年1月に実施。約3500点の遺物を引き揚げた。大金に化ける"お宝"のたぐいではないものの、オスマン帝国末期の軍の実態を明らかにする重要な歴史遺産として、関係者は成果に大満足の様子だ。

パシフィコ横浜では、エジプトのアレクサンドリア沖合から引き揚げられた遺物を紹介する展覧会「海のエジプト展」(主催TBSほか)を6月27日から約3カ月間にわたり開催。5メートルのファラオ像など、日本初公開の約490点を陳列する。長野県諏訪湖底にある曽根遺跡は、発見から今年で100周年。地元出身の考古学者らが史料をまとめて記念誌を発刊した他、諏訪市博物館でも記念企画展「諏訪湖底にねむる謎の遺跡・曽根」を開催中。RST社が行っているサルベージの様子も、現地でNHKが密着取材を継続中で、作業の成果に合わせて番組化される見通しだ。まさに、ちょっとしたサルベージブームの様相である。

人類が船を発明して以来、古代エジプト王家の船や大航海時代の海賊船など数多くの船が荒波に沈んできた。いまだ発見されていない多くの沈没船や財宝は、それぞれのロマンと歴史を抱えながら、今もどこかの海で眠っているのだ。

人気記事ランキング

新・ニッポンの論点

- “分断の時代”に考える20年代の【共産主義と資本・自由主義】

- ロシアが社会主義国に見える理由

- 友好国だからこそぼったくる!「トランプ帝国主義」

- 全国紙も報じた終末論【2025年7月人類滅亡説】のトリセツ

- 世代を超えたカリスマ「SEEDA」の【アップデート&処世術】

- 『GQuuuuuuX』で変わる!? ガンダムの【IPビジネス新戦略】

- 教えて! 大﨑洋さん!! 逆風での船出「大阪万博」の愉しみ方

- パレスチナのジェノサイドと【日本の難民問題】の深層にあるもの

- さらば?芸能界のドン、【バーニング周防郁雄社長という聖域】

- [週刊誌記者匿名座談会]憶測と中傷び交う中居・フジ問題の論点

NEWS SOURCE

インタビュー

- 【沖 侑果】上京して間もなく1年、目標は「新しい友達を作る」!

- 【Miyauchi】彗星のごとく現れた〝今が大事〟な川崎の超スーパースター

- 【原つむぎ】グラビア界の至宝が、こだわりのボディメイクで作り上げた圧巻の肉体美

- 【中村正人×堤幸彦】夢を実現させる場所「渋谷 ドリカム シアター」プロジェクトが描く未来予想図

連載

- 【マルサの女】名取くるみ

- 【笹 公人×江森康之】念力事報

- 【ドクター苫米地】僕たちは洗脳されてるんですか?

- 【丸屋九兵衛】バンギン・ホモ・サピエンス

- 【井川意高】天上夜想曲

- 【神保哲生×宮台真司】マル激 TALK ON DEMAND

- 【萱野稔人】超・人間学

- 【韮原祐介】匠たちの育成哲学

- 【辛酸なめ子】佳子様偏愛採取録

- 【AmamiyaMaako】スタジオはいります

- 【Lee Seou】八面玲瓏として輝く物言う花

- 【町山智浩】映画でわかるアメリカがわかる

- 【雪村花鈴&山田かな】CYZOデジタル写真集シリーズ

- 【花くまゆうさく】カストリ漫報