──映画やドラマの中で、今ヤンキーがもてはやされ、それとともにヤンキー文化を扱った書籍も目につくようになった。ゼロ年代も終わりを迎える日本でなぜヤンキーがブームに?? そんな疑問に、社会の"再ヤンキー化"をいち早く嗅ぎつけた速水健朗が真っ向から挑んだ(いや、ちょっと斜めか……)。

『クローズZEROⅡ』(上)と『ROOKIES』(下)。

『ヤンキー文化論序説』【1】、『ヤンキー進化論』【2】とヤンキー研究本が今年の3月、4月に立て続けに刊行された。前者は、建築評論の五十嵐太郎を中心に、宮台真司、斎藤環、磯部涼、阿部真大といった新旧論者(実は筆者も片隅で参加している)がヤンキー文化について論じたもの。後者は『族の系譜学』【3】の著者でもある社会学者・難波功士が「ヤンキー的なもの」がどこから生まれ、どう消費されているのかを、ヤンキーの歴史を踏まえて書いたもの。

この2冊以外にも、コンビニ向け配本の『これがニッポンの不良30年史だ!ヤンキー大集合』【4】や、少し文脈は変わるがギャングコミュニティに潜入した社会学者の『ヤバい社会学』【5】など、広義のヤンキー研究本も含めると、ちょっとしたヤンキー研究本ブームの状況なのだ。

本当はあんまりクールじゃなかったクールジャパン

こうしたヤンキー研究本ラッシュには「クールジャパン」の転落という背景がある。「ジャパニメーション」という言葉が台頭した90年代半ば以降、「世界に通用する日本のオタク文化」という文脈でオタク文化が持ち上げられると、語られる機会も増え、「OTAKU」は世界語となった。また、コンテンツ立国、知財立国という政策推進の文脈で、産業論としてオタク系コンテンツが語られる機会も増えていた。

確かに、国際的な競争力を持っている日本発のコンテンツが存在することは確かだが、内実を見てみると世界の市場で強い分野とはゲームとアニメの一部にすぎないのだ。コンテンツ産業全体で見ると、映画や音楽など日本は圧倒的に輸入超過の国であり、とてもコンテンツ立国を謳うことはできないレベルである。つまり、クールジャパンは言うほどクールじゃなかったのだ。

オタク文化が必要以上に持ち上げられていた一方で、見過ごされてきたのは国内で圧倒的な支持を受けながら、ドメスティック市場でしか通用しないものとして軽視されてきたコンテンツである。

実際、国内のコンテンツ市場を見てみると、ヒットしているドラマ、映画、小説、音楽は、明らかにヤンキー層をターゲットにした作品である。こうした状況を見るとヤンキーコンテンツがマスであり、オタクコンテンツはそのオルタナティブでしかないというのがよくわかる。

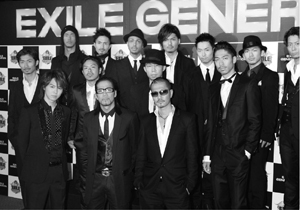

『クローズZERO』『ROOKIES』『ドロップ』などといった映画のヒットは、イケメン俳優ブームという文脈に支えられているが、ヤンキーを題材にした漫画や小説が原作であることとセットのブームとも言える。また、『恋空』(スターツ出版)『赤い糸』(ゴマブックス)など複数のミリオンセラーが生まれたケータイ小説は、新垣結衣や南沢奈央が主演したドラマや映画こそヤンキー色はゼロだが、原作はレディースやヤンキーが登場する物語である。また、30万部を超えるギャル雑誌「小悪魔ageha」(インフォレスト)も、浜崎あゆみと飯島愛を教祖にしたヤンキー文化の流れであり、地方都市在住の読者が多い。EXILEやKAT-TUN、それにビジュアル系が根強く人気なのも、地方や東京郊外にホストクラブが急増していることと無縁ではないだろう。ほかにも、『クイズ!ヘキサゴンⅡ』(フジ)から羞恥心、トモとスザンヌとユニットが続々登場する裏に、元ツッパリ島田紳助(カシアス島田名義でプロデュース)と元アラジンの高原兄がいるのも見逃せない。

こうしたヤンキーの復権、そしてクールジャパンの転落がヤンキー文化研究ブーム(というほどのものではないが)を生み出したのだろう。

また、「ヤンキー」をキーワードにした消費・産業分析も見られるようになった。5月6日のテレビ東京の『ワールドビジネスサテライト』は、「わかりやすさ」をキーワードに「ヤンキー消費」を探る特集を組んでいる。また、日本経済新聞編集委員の石鍋仁美は、ぜいたくを志向せず「仲間の信頼」「身の丈にあった」消費の傾向を「ヤンキー消費者」と名付けるコラムを「日経MJ」(日本経済新聞社)に書いている。

「ヤンキー」の定義なきヤンキー研究の世界

「ヤンキー消費者」の指向と時代に見事にハマったEXILE。

さて、実際にヤンキー研究本の中身を見て気がつくことがある。それは、「ヤンキー」の定義が論者によってバラバラであるという事実だ。個々のヤンキー論の中身についてはあとで触れるとして、もうひとつ、『ヤンキー文化論序説』『ヤンキー進化論』の両書籍が、ともにヤンキー論者としてのナンシー関に一定の位置を与えているという部分も重要である。

故ナンシー関は、ヤンキー的なものが消えつつあった90年代に、ヤンキー的な美意識が日本人のセンスに染みついていることを看破した。日本の地方から暴走族が姿を消し、ショッピングセンターの登場で、田舎と都会の若者のファッションに大きな差がなくなったのが90年代。一見、ヤンキーはいなくなったように思えたが、工藤静香やTHE虎舞竜に人気が集まり、YOSHIKIが神格化される当時の消費傾向から、日本人が普遍的に愛するヤンキー性を見いだしてきたのがナンシー関だ。

ナンシー亡き後の世界においても、着実にEXILEや「小悪魔ageha」などが、ヤンキーの伝統を継ぐ者たちから絶大な支持を受け、ナンシーの「ヤンキー=日本の心」説はさらに強化され続けている。

とはいえ、ナンシー自身は、自らの用いる「ヤンキー」の語の定義をまったくしていなかった。せいぜい「(横浜)銀蝿的なもの」という説明があるくらいなのだ。ナンシー関は漠然と日本人の心性に隠れるバッドテイストなものをヤンキーとしていたにすぎない。つまり消費における趣味趣向の問題として「ヤンキー」と呼んでいたのであって、それが社会階層に紐付いているのか、文化資本的なものなのかなど、一切具体的には言及しない(彼女はコラムニストであり、社会学者ではないので問題ではないのだが)。

ヤンキー論のグループを3つに大きく分けてみる

前の『ヤンキー文化論序説』の中身においてもヤンキーの定義はバラバラである。ここでは、ある程度乱暴にではあるが、ヤンキー論を大きく3つに分類してみたい。

過剰なバッドテイストとして「ヤンキー」をとらえる論者の代表が、相田みつをの書と暴走族の「喧嘩上等」的なセンスに通底する日本人のヤンキー性を論じる編集者の都築響一。そして建築・インテリアから改造車につながる過剰にデコラティブな様式としての「ヤンキーバロック」の存在を指摘する建築批評家の五十嵐太郎もここに当たる。こうした論は、ヤンキー=精神科医の普遍的な価値観であると見る立場でもあり、平安時代にもヤンキーはいた」というエッセイストの酒井順子の説、それに同調する斎藤環らは「ナンシー派」もしくは「ヤンキーは日本の心派」グループである。 一方、ヤンキーを村祭りに積極的に参加する、将来の町内会やPTAの担い手である「裏の地域共同体」と捉えるのは宮台真司。70年代以降のコンビニ化・ファミレス化という「共同体の空洞化」とともに絶滅寸前であるのが「ヤンキー」であり、コギャルやチーマーは、地域共同体からはみ出した存在と定義する。こうした「ヤンキー絶滅論者」には、ヤンキーの受け入れの場の減少を説く社会学者の阿部真大、ヤンキー漫画をモラトリアムとしてとらえる漫画評論家の森田真功らがいる。

また、音楽評論畑の近田春夫や磯部涼らは「ヤンキー」をアメリカ文化の日本流の受け止め方としてとらえている。リーゼントや革ジャンといったファッションのルーツは、50年代アメリカのジェームス・ディーンやエルビス・プレスリーが生んだものである。それが日本に渡り浸透する際に、訛りが生じて定着したものを「ヤンキー文化」とする見方だ。そう考えると、矢沢に憧れた暴走族からB-B OY系やジャパレゲ(ジャパニーズ・レゲエ)系へと連なる日本の不良文化は、すべて「アメリカの影」として説明可能になる。ここのグループは「ヤンキーはアメリカの影派」と呼ぶべきだろう。

大きく分けるとこの3派なのだが、これ以外にも、オタク側の論客から見たヤンキー論として、『電波男』(三才ブックス/※講談社で文庫化)の本田透と『オタク女子研究 腐女子思想大系』(原書房)の杉浦由美子が用いる「ヤンキー」という文脈もある。二次元ではない現実の恋愛に金を注ぎ込む「恋愛資本主義」に生きる層=ヤンキーという解釈である。

またこれ以外にも、現代の若者の「地元志向」が強くなっていることを説く『〈非行少年〉の消滅』【6】の著者で社会学者の土井隆義、「新たな中間共同体」として「地元」を描いたドラマ『木更津キャッツアイ』(TBS)の重要性を唱える批評家の宇野常寛ら、00年代以降のネオヤンキーの復権の立場を取る「ヤンキー復権派」がある。

日本版「カルスタ」は本当に成立しないのか?

このように、始まったばかりのヤンキー研究の分野においては、言葉の定義ですら固まっていないのだ。また、現時点でのヤンキー研究は、基本的にはサブカルチャーとしてのヤンキー研究にとどまっている。学術的な領域からのヤンキー研究という意味では、本来もっと前面に出なくてはいけないのが、90年代に日本で普及したカルチュラル・スタディーズの学者たちだろう。

カルスタは、イギリスでは労働階級と結びついたパンク、アメリカでは黒人文化から生まれたヒップホップなど、階級・民族と文化の関連を研究する分野。だけどなぜか日本では、カルスタの文脈でのヤンキー文化研究は、盛り上がらなかった。おそらく、日本においては民族や階級と文化のかかわりが希薄と思われていたのだ。

しかし、本当にそうか。たとえば、70年代の不良文化を代表する『スクール☆ウォーズ』(TBS)は学園青春ツッパリドラマだが、のちにリメイクされた映画版においては、「川浜一のワル」が川向に暮らす被差別部落出身者であることを匂わせる描写が登場する。また、80年代を代表する不良漫画『BE-BOP-HIGHSCHOOL』(きうちかずひろ/講談社)には、作者は否定するが、70年代に朝鮮高校と国士舘高校の間で繰り広げられた対立構図が見え隠れする。単なるサブカルチャーのように見えるヤンキーの物語にも、階層や民族の問題が見え隠れするというのが実際のところである。この辺りは、カルスタの分野で研究されなくてはならない、重要な研究材料ではないだろうか。

これからのヤンキー研究は、まずは"ナンシー関の影"から抜け出ることをその一歩とするべきだろう。

速水健朗(はやみず・けんろう)

1973年生まれ。ライター・編集者。音楽、芸能、広告、コンピュータなど幅広い分野で執筆活動を行う。著書に『ケータイ小説的~再ヤンキー化時代の少女たち~』(原書房)、『自分探しが止まらない』(ソフトバンク新書)など。[ブログ]犬にかぶらせろ! 〈http://d.hatena.ne.jp/gotanda6/〉

【1】『ヤンキー文化論序説』

五十嵐太郎・編著/河出書房新社/1680円

思考や行動の様式から、ファッション、音楽、マンガ、映画、建築などなどヤンキー文化の可能性に光を当てる。「序説」だけに(いい意味で)広く浅いが、今後のヤンキー研究の深化を期待させる。

調査・研究対象として見過ごされてきたヤンキーを映画やコミック等の膨大な資料をもとに、暴走族、ツッパリ、ギャルなどなどのヤンキー文化40年の変遷がまとめられている。

【3】『族の系譜学─ユース・サブカルチャーズの戦後史』

難波功士/青弓社/2730円

太陽族からみゆき族、暴走族、アンノン族、クリスタル族などの「族」の系譜をたどり、オタク、渋谷系、コギャル、裏原系へという「族から系への転換」を見定めて、若者文化の戦後史を描き出す。

【4】『これがニッポンの不良30年史だ!ヤンキー大集合』

ヤンキー文化研究会/イースト・プレス/500円

「時代の空気(笑)」を下世話に察知するコンビニ本にもヤンキー研究書。私(編)が見つけたコンビニでは、本書の真横に『実録暴走族抗争スペクターvsブラックエンペラー』(竹書房)が!

【5】『ヤバい社会学』

スディール・ヴェンカテッシュ・著、望月衛・訳/東洋経済新報社/2310円

警察も救急車も来ないシカゴのスラムを拠点とする黒人ギャングのコミュニティに飛び込んでいった、無謀な社会学者の冒険と災難の日々を描いたノンフィクション。

【6】『〈非行少年〉の消滅─個性神話と少年犯罪─』

土井隆義 /信山社出版/3675円

現在の非行少年=不良が置かれている社会的状況を分析している。土井による、ケータイ文化が浸透した現在の10代について論じた『友だち地獄』(ちくま新書)も読むべし。

人気記事ランキング

新・ニッポンの論点

- “分断の時代”に考える20年代の【共産主義と資本・自由主義】

- ロシアが社会主義国に見える理由

- 友好国だからこそぼったくる!「トランプ帝国主義」

- 全国紙も報じた終末論【2025年7月人類滅亡説】のトリセツ

- 世代を超えたカリスマ「SEEDA」の【アップデート&処世術】

- 『GQuuuuuuX』で変わる!? ガンダムの【IPビジネス新戦略】

- 教えて! 大﨑洋さん!! 逆風での船出「大阪万博」の愉しみ方

- パレスチナのジェノサイドと【日本の難民問題】の深層にあるもの

- さらば?芸能界のドン、【バーニング周防郁雄社長という聖域】

- [週刊誌記者匿名座談会]憶測と中傷び交う中居・フジ問題の論点

NEWS SOURCE

インタビュー

- 【沖 侑果】上京して間もなく1年、目標は「新しい友達を作る」!

- 【Miyauchi】彗星のごとく現れた〝今が大事〟な川崎の超スーパースター

- 【原つむぎ】グラビア界の至宝が、こだわりのボディメイクで作り上げた圧巻の肉体美

- 【中村正人×堤幸彦】夢を実現させる場所「渋谷 ドリカム シアター」プロジェクトが描く未来予想図

連載

- 【マルサの女】名取くるみ

- 【笹 公人×江森康之】念力事報

- 【ドクター苫米地】僕たちは洗脳されてるんですか?

- 【丸屋九兵衛】バンギン・ホモ・サピエンス

- 【井川意高】天上夜想曲

- 【神保哲生×宮台真司】マル激 TALK ON DEMAND

- 【萱野稔人】超・人間学

- 【韮原祐介】匠たちの育成哲学

- 【辛酸なめ子】佳子様偏愛採取録

- 【AmamiyaMaako】スタジオはいります

- 【Lee Seou】八面玲瓏として輝く物言う花

- 【町山智浩】映画でわかるアメリカがわかる

- 【雪村花鈴&山田かな】CYZOデジタル写真集シリーズ

- 【花くまゆうさく】カストリ漫報